|

|

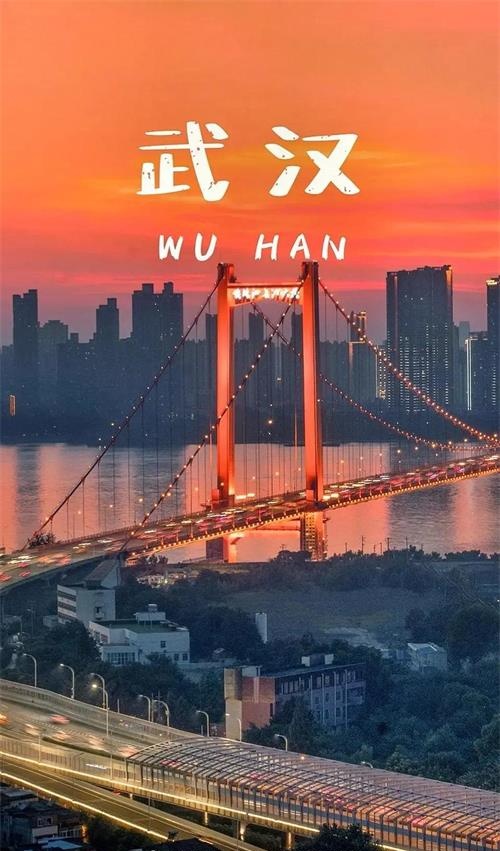

开篇:铁水与星火,点亮近代征程

汉江码头的晨光漫过龟山北路,老厂房的红砖墙上,“汉阳铁厂”四个鎏金大字仍泛着冷光。1894年深秋,这里流出中国第一炉工业铁水,将汉江江面染得一片通红;17年后,楚望台军械库的qiang声撕破夜幕,把革命星火播向全国。武汉的近代篇章,正是在钢铁的厚重与星火的炽热中徐徐展开——它不仅是工业文明的试验场,更是民族觉醒的策源地。

站在起义门的城楼远眺,粮道街的烟火气里仍能嗅到历史的余温:一边是张之洞督建的京汉铁路旧址,枕木上还留着当年的铆钉,锈迹里藏着蒸汽时代的轰鸣;一边是首义广场的纪念碑,浮雕中的志士举qiang向前,身影与不远处黄鹤楼的飞檐相叠,构成跨越百年的无声对话。

一、钢铁脊梁:张之洞与近代工业启蒙

汉阳铁厂博物馆的展柜里,一枚锈迹斑斑的铁轨静静躺着,轨面上“1895”的铸痕清晰可辨——这是中国自主轧制的第一根钢轨。如今虽已褪去光泽,却仍能承载万吨列车的重量,仿佛在默默诉说一个时代的重量。

1890年,张之洞顶着“耗费太巨”的朝堂非议,在龟山脚下建起涵盖采矿、冶炼、轧制全产业链的亚洲最大钢铁联合企业。高炉、转炉、轧机等全套设备引自德国,连厂内的电报线都能直通京城军机处。这不仅是一场工业革命的落地,更是一次“师夷长技以自强”的勇敢实践。

“地球东半面,中国南北方,其钢铁之天产,炼法之人工,无一能及汉阳铁厂者。”1904年,英国工程师贝思福考察后如此惊叹。彼时的铁厂,日产铁百吨,不仅供给京汉铁路铺轨,还远销日本、东南亚等地,成为近代中国工业的“名片”。

如今在铁厂旧址改造的艺术区里,当年的高炉已被改造成观景台。游客抚摸着斑驳的炉壁,仍能想象出张之洞“中学为体,西学为用”的抱负——他以铁厂为基,连缀起兵工厂、自强学堂(武汉大学前身)、织布局,用三十年光阴,让武汉从传统漕运码头蜕变为“东方芝加哥”的雏形。

但这位“香帅”的探索也藏着遗憾:因选址时忽略铁矿与煤矿的运输距离,铁厂长期需从大冶运铁矿、从萍乡运煤炭,成本居高不下。即便如此,正是这份“摸着石头过河”的执着,为武汉埋下了工业基因——后来的武钢、武重,乃至今日的东风汽车,都能在汉阳铁厂的铁水余温中,找到技术传承与精神溯源。

钢铁不语,却铸就脊梁;铁水流淌,终成江河。

二、革命星火:武昌起义与民族觉醒

1911年10月10日晚,楚望台军械库的守军、革命党人程定国扣动扳机,一声qiang响打破了武昌的寂静。这一qiang,本是革命党人因计划泄露被迫提前发动的起义,却意外点燃了推翻帝制的导火索——短短三天,武汉三镇相继光复;一个月内,十五省宣布独立;四个月后,清帝退位,中华民国诞生。

如今的楚望台遗址公园,当年的军械库已变身为纪念馆。展柜里的汉阳造步qiang、起义军的白布号带,仍在无声诉说着那段惊心动魄的历史。时任新军工程第八营正目(班长)的熊秉坤,原是武昌一家杂货店的学徒,却在起义中带领士兵突破防线、攻克总督署;而年仅24岁的士兵金兆龙,面对巡哨清军的盘问,厉声喊出:“再不动手,更待何时!”这一声呐喊,成为武昌起义的直接导火索。

这些普通武汉人的勇敢,恰是这座城市“敢为人先”精神的最初诠释。他们不是天生的英雄,而是被时代推上历史舞台的凡人,却以凡人之躯,扛起了改写山河的重任。

起义门的城楼里,一幅《武昌起义形势图》详细标注着战斗路线:从楚望台到总督署,起义军沿着紫阳湖、中和门(今起义门)稳步推进。沿途的市民有的端来茶水,有的扛起弹药箱,连孩童都帮着传递消息。老武汉人常说:“首义不是靠某个人,是靠满城的血性。”

这种血性,后来化作抗日战争中的顽强坚守,化作建设时期的拼搏实干,成为武汉名城精神里最锋利的刀刃——它不张扬,却坚韧;不喧嚣,却不可摧。

三、烽火坚守:武汉会战与人文风骨

1938年夏,长江江面的日军军舰炮轰汉阳,珞珈山上的武汉大学校园里,课堂却未曾中断。师生们在防空洞外支起黑板,炸弹声中朗诵《岳阳楼记》,字句铿锵,如金石掷地,满是不屈的意志。

这一年,武汉成为全国抗战的中心。百万将士在此与日军展开长达四个月的会战,以血肉之躯筑起防线,粉碎了日军“三个月灭亡中国”的妄想。而文人学者们则在这里筑起“精神防线”——老舍、曹禺、冼星海等等文化巨匠齐聚武昌与汉口,创办《抗战文艺》杂志,用激越的文字与悲壮的音乐唤醒亿万国人的抗争意志。

当年郭沫若主持的国民政府军事委员会政治部第三厅,驻地就在武昌昙华林(今十四中内)。在这里,冼星海伴着煤油灯创作《在太行山上》的初稿,音符在炮火中跃动,如烈火燎原;田汉以江汉烽火为背景写下《江汉渔歌》的剧本,将渔民的坚韧化作民族的咏叹;演员金山带着剧团在街头搭台演出,台下的士兵与市民跟着合唱“我们万众一心,冒着敌人的炮火前进”,歌声震彻江面,仿佛要将阴霾撕裂。

如今,三厅旧址静立于老街深处,墙上的老照片已泛黄,但那些文字、音符与呐喊,依然在时光中回响。那不是遥远的回声,而是武汉城市精神的底色——在危难中不低头,在黑暗中守光明。

结语:名城之魂,在铁与火之间生长

武汉何以为“名城”?

它不靠单一的辉煌,而靠多重命运的叠加:是张之洞铁锤砸下的工业根基,是武昌城头那一声“再不动手”的决绝呐喊,是抗战烽火中琅琅书声与激昂歌声的交响。

它是一座被铁水浇灌、被星火点燃的城市。钢铁赋予它骨架,革命赋予它血脉,烽火淬炼它的风骨。从汉阳铁厂的炉火到武昌起义的qiang声,从京汉铁路的枕木到抗战文艺的笔锋,武汉在一次次历史转折中,完成了从“码头”到“名城”的蜕变。

今天的武汉,高楼林立,车流如织,但龟山的炉渣仍在风中低语,起义门的砖石仍记得脚步,昙华林的梧桐仍记得灯光。这座城市的记忆,从不曾被江水冲走。

名城之名,不在碑上,而在人心里;不在史书中,而在街头巷尾的呼吸之间。

武汉,以坚韧为名,以觉醒为魂,以不屈为城。

|

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于

发表于

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜