|

|

开篇:江风浩荡处,千年名城魂

长江与汉水在龟蛇二山间完成最后的拥抱,三镇如青螺浮于烟波浩渺之中。105公里东湖绿道蜿蜒如练,将3500年前盘龙城的青铜余晖、明清码头的帆影樯橹、辛亥首义的qiang声呐喊,一一揽入怀中。1954年那场惊心动魄的洪水冲刷出的商代城垣,恰如城市的胎记——武汉的“名城”密码,从来都深藏于山水与岁月的对话之间。

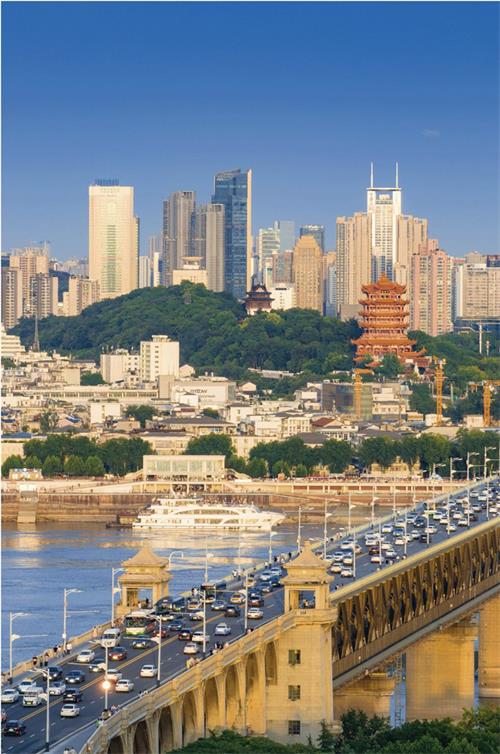

站在黄鹤楼顶层北望,江汉关的钟声穿云裂雾而来。这钟声里,有崔颢“晴川历历汉阳树”的千古喟叹,有李白“孤帆远影碧空尽”的离愁怅惘,更有光谷实验室里光纤脉冲的现代律动。当东湖梅岭的早樱随风飘落,轻轻覆在毛泽东手书《离骚》的碑前,楚风与新风在此完成最深情的接续——那是文明的回响,也是时代的低语。

一、文明曙光:青铜时代的长江坐标

盘龙城遗址博物院的展柜里,一尊高85厘米的青铜圆鼎静静伫立,饕餮纹在柔光下流转幽光。这尊迄今所见商代早期最大的青铜圆鼎,口径55厘米,重达24.34千克,器壁最薄处仅0.2厘米,其范铸精度与合金工艺让当代考古学家惊叹不已。它不仅颠覆了“商文明止步黄河、不及长江”的旧说,更确证了武汉作为“长江流域青铜文明中心”的历史地位。2024年,盘龙城遗址入选年度全国重大考古新发现,小嘴遗址的铸铜作坊完整保留了制范、烘范、浇铸的全流程遗迹,出土的陶范残片上仍可见清晰的云雷纹痕迹;杨家湾北坡揭露的石砌建筑基址,东西长达81米,规模为长江中游夏商时期之最,堪称早期国家都邑的缩影。

3500年前,商族匠人在此熔铜铸器,将黄河流域的礼制文明与长江流域的丰富矿脉熔于一炉。武汉大学考古学家张昌平曾言:“盘龙城是最早在文化上串联起长江与黄河的枢纽。”这种交融的基因,早已渗入城市的血脉,绵延不绝。如今,盘龙湖的晨雾依旧氤氲,湖面仿佛仍浮现出先民驾舟往来的幻影——那是双大河文明对话的最初回声,也是中华文明多元一体的源头见证。

二、商脉绵延:会馆林立的天下码头

“石梁透白阳明院,瓷瓦描青万寿宫。”叶调元《汉口竹枝词》中的诗句,勾勒出清代汉口“十里帆樯依市立,万家灯火彻宵明”的繁盛图景。作为清代“天下四聚”之一,汉口会馆公所至民国元年已达200余处,据《夏口县志》载,其中确有建设年代可考的123处,另有56处载有名称地址却失考年代,数量居全国之首,堪称“江湖码头,天下商都”。山陕会馆的千秋楼前,关羽塑像巍然,默默见证晋商票号银两如流;徽州会馆内的紫阳书院,朱子牌位旁,堆叠着即将远销欧洲的茶砖与生丝。

1694年,24位徽商集资万两白银建起新安书院,配套的新安码头延伸出半里长的栈桥式仓库,舟楫如织,货通南北。宝庆帮为争夺码头与徽帮争斗百年,至嘉庆中叶(约1800年),新化籍翰林刘光南亲书界碑,以“三箭定界”划定宝庆码头范围——箭落之处,宝庆商船可直抵龟山头斜对面回水湾,写尽江湖码头的侠义与彪悍。这些会馆不仅是商帮据点,更是文化灯塔:太平会馆在同治八年(1869)捐建东厅,光绪八年(1882)扩建正厅,既为同乡议事之所,更创办太平旅汉学校培育子弟;宁波会馆曾作为湖北全省总工会工人运动讲习所,刘少奇、李立三等革命先驱在此播撒火种,将商业精神与家国情怀深深熔铸于城市肌理——商脉不止于利,更在济世。

三、湖山寄怀:伟人足迹与楚骚余韵

东湖梅岭一号的梅花年年怒放,如血如霞。1958年,65岁的毛泽东在此居住74天,运筹帷幄,做出一系列重大决策。这位深爱楚文化的伟人,一生48次到访武汉,将三个生日留在了这片热土。他与武汉大学校长李达在湖畔论道哲学,对警卫战士谆谆教诲:“要尊重厨师、水电工人,他们也是建设社会主义的劳动者。”一句“友谊第一,比赛第二”,从这里传遍全国,成为时代精神的注脚。

磨山北麓的离骚碑上,镌刻着青年毛泽东1913年在湖南第一师范求学时手书的《离骚》,楷书端凝,笔力千钧。两千年前,屈原行吟泽畔,披发行吟于江潭,他的孤影或许曾掠过这片湖沼;两千年后,伟人在此凝望湖山,擘画三峡工程与南水北调的宏图。如今,105公里绿道如丝带般串联起樱园、荷风、桂香、梅雪四时之景,33平方公里的湖面倒映着蓝天白云与城市轮廓,绘就“美丽中国”的生态答卷——这,正是对“一定要建设好东湖”殷殷嘱托的最好回应。

尾声:江河奔涌处,薪火永相传

从盘龙城的青铜鼎到光谷的芯片,从汉口码头的号子到长江大桥的汽笛,武汉的名城密码始终清晰如初:以交融为根,以坚韧为骨,以开放为魂。

当江汉路的老字号与楚河汉街的新商铺隔江相望,当黄鹤楼的飞檐与绿地中心的玻璃幕墙同入画框,这座城市正以三千年未断的文明脉络,书写着属于新时代的传奇。

江风掠过龟山电视塔,带来汉阳铁厂的余温——这座1890年张之洞创办的亚洲第一家近代钢铁联合企业,虽经抗战西迁损毁,如今其旧址已化身“汉阳造”文化创意产业园,延续着工业基因;也带来光谷实验室的新氧,光纤通信技术领跑全球。长江奔流不息,汉水绵延不绝——武汉的故事,从未结束,它在每一声江涛、每一片樱花、每一缕创新的光中,继续生长。

武汉何以为“名城”?

因其有根,有魂,有光,有未来。

|

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于

发表于

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜