本帖最后由 清秋丽影 于 2025-7-29 16:20 编辑

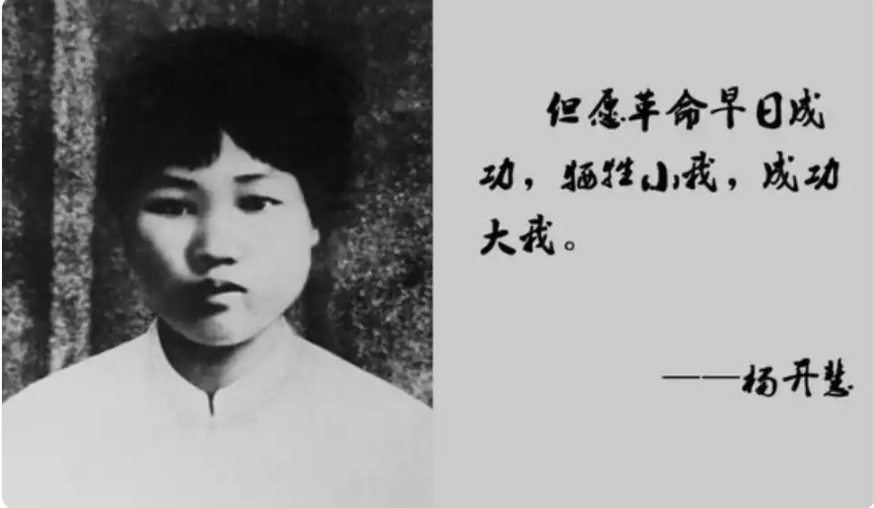

【编者按】该文以杨开慧藏于墙缝52年的信件为线索,深情回溯了她与毛泽东之间感人至深的爱情故事,以及她为革命事业奉献一切的英勇事迹。文章通过细腻笔触,生动还原了杨开慧在艰难处境下对丈夫的思念、对孩子的牵挂以及对革命信念的坚守。她将饱含深情与坚定信仰的信件藏于墙缝,那不仅是她心中的秘密角落,更象征着她伟大的爱与希望。杨开慧以29岁的年轻生命,诠释了爱情的坚贞与革命的信仰,她的故事是永不褪色的红色记忆。这篇文章让我们得以重温那段历史,感受革命先辈的崇高精神,激励我们铭记历史、不忘初心。(一默)

深藏墙缝52年的梨花信

“润之,我又梦见你了。”

1982年夏末的长沙板仓村,当修缮工人凿开杨开慧故居那堵斑驳的土墙,这句墨迹淡得几乎要看不清的话,像一声穿越半个世纪的叹息,从墙缝里飘了出来。蜡纸包裹的信笺上,洇开的泪痕早已干涸,却仍能看出当年落笔时的颤抖——

“谁能帮我传递信件给你,谁就是我最大的恩人”“我太喜欢你了!老天爷,快告诉我该怎么做才好!”

指尖触到纸页上凹凸的笔迹,忽然觉得掌心发烫。夏日的阳光正斜斜照进卧室,光柱里浮动的尘埃仿佛都停住了,像是在聆听这些藏了52年的私语。

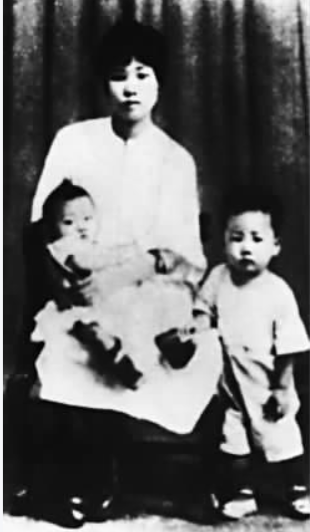

时光仿佛在此刻倒流,回到了半个多世纪前。1927年,国共关系破裂,毛泽东奔赴井冈山,投身革命斗争,而杨开慧则带着毛岸英、毛岸青、毛岸龙三个孩子,留在了板仓村。

夜晚,板仓村的农舍里,灯光昏暗。杨开慧坐在煤油灯前,看着孩子们熟睡的脸庞,心中满是对丈夫的思念。她拿起毛笔,在翻过来的信封、剪开的旧报纸上,写下对毛泽东的牵挂:

“昨天和哥哥聊天时聊到了你,本来是很普通的对话,不知为什么,眼泪就不受控制地掉了下来。”

“我无法停止对你的爱,无论如何都做不到……”

这些饱含深情的文字,倾诉着她无尽的眷恋。

杨开慧不仅是一位妻子,更是一位坚定的革命者。白天,她要照顾孩子,应对敌人的监视;夜晚,等孩子睡去,她便开始抄写文件、传递情报,为革命事业默默奉献。信中,她写下“革命是我们唯一的路”,这是她的信念,也是她的誓言。

屋外的狗忽然低低吠了两声,她立刻吹灭油灯。窗纸上映出几个晃动的黑影,是搜捕的团丁又在村口盘查。杨开慧深知环境危险,她的信件无法寄出,便将它们藏入墙缝,那是她心中的秘密角落,藏着她的爱与希望。

“昨晚又是一夜未眠,真想立刻飞奔到你身边。可是孩子们还小,他们需要我。”

她写这些话时,想必正望着孩子们瘦得皮包骨的脚踝——那年头粮荒,她把仅有的米熬成稀粥,自己却嚼着难咽的糠麸。可即便这样,她仍在信里说“革命是我们唯一的路”,墨迹深透纸背,像钉进木头的钉子。

1930年,厄运降临。10月24日拂晓,一群“清乡”团伙包围了杨开慧的居所,她与保姆陈玉英、儿子毛岸英一同被捕。

在长沙司禁湾的陆军署监狱里,杨开慧遭受了严刑拷打,但她始终坚贞不屈。敌人逼迫她与毛泽东“划清界限”,她坚定地回答:“我跟他一条命,我死不怕。”

11月14日,晨曦微露,监狱铁门开启。八岁的毛岸英哭喊着:“娘亲,娘亲,切莫离我而去。”杨开慧看着儿子,坚毅的眼眶中泪水滑落。她走上前,紧握住毛岸英的手,深情地说:“倘若未来的某一天,你能有幸与你的父亲重逢,请务必转达给他,我从未做过任何有愧于党的事情。并且,告诉他,我对他的思念之情,如江水绵绵,不绝如缕。”

随后,杨开慧被押往识字岭刑场。她穿着灰布褂子,步履稳健地迈向高地。两声qiang响,她倒下了,年仅29岁。

那些藏在墙缝里的信,终究没能等到收信人。1957年毛泽东写下“我失骄杨”时,或许也曾望着板仓的方向出神,却不知道有一堆泛黄的纸,在土墙里替他的妻子守着半个世纪的秘密。

阳光透过窗棂,照在“我无法停止对你的爱”这句上,墨迹忽然显得鲜活起来,像极了当年煤油灯下,那个女子含泪的眼。墙缝里的尘埃在光柱里飞舞,仿佛有个温柔的声音在说:“润之,我等过你了。”板仓的梨花开了一次又一次,可她一直没有等到那个人到来。甚至,那个人为中国的命运耗尽了一生,终未能看到她留下的梨花信。

杨开慧,她以生命诠释了爱情的坚贞与革命的信仰。那墙缝中的绝唱,是她留在世间的深情告白,更是一段永不褪色的红色记忆,感动着无数后人,让我们永远铭记这位伟大女性的名字和她背后的故事。

作者补记:1930年,湖南长沙识字岭的一声沉闷的qiang响,带走了一个年仅29岁的灿烂的生命。她,就是近代史上一位杰出的女性,一代伟人毛泽东的革命伴侣和结发妻子,优秀的共产主义战士——杨开慧。既便过去了近百年,她对革命的坚守、对爱情的忠贞,依然令人肃然起敬。让我用这篇短文,怀念百年前一代女杰杨开慧。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-7-27 12:29:40

发表于 2025-7-27 12:29:40

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜

楼主

楼主 发表于 2025-7-28 21:47:57

发表于 2025-7-28 21:47:57