编者按:晨光与汗腥同至,铜哨与江涛齐鸣。东湖岸边人以蒙太奇笔法,将半世纪渡江节凝成一部江城史诗:童年初见、伟人横渡、四世同堂、跨国击浪……千帧浪花汇成同一条血脉——长江。读之如再听《水调歌头》鼓点,血脉自沸。谨荐此篇,以飨读者。

晨光漫过窗台,江风裹挟着东湖荷叶的清新与长江特有的水腥气潜入室内。电视机里,武昌汉阳门码头的红旗猎猎作响!浪涛声,竟与六十年前父亲驮我赴江边时木桨拍打水面的韵律,奇妙地重叠。今天——2025年7月16日,第50届渡江节的发令qiang即将震响江城。指节发白,我攥紧遥控器,恍如握着半世纪前那只磨出布纹的旧搪瓷泳帽。时光,在此刻凝固又奔涌。

一、水纹镌刻的城:基因与回响

何谓一座城的魂魄?在武汉,答案或许就藏在这奔流不息的江水里,在那前赴后继扑向波涛的身影中。

七岁那年夏天的一个上午,我趿拉着父亲的解放鞋奔向汉阳门码头。阳光倾泻江面,碎成万点银鳞。看啊!蓝布褂子的汉子们高擎红旗跃入江水,浪头托起的黝黑脊梁,如江底升起的礁石,倔强而磅礴。母亲总在巷口攥着竹篾等候,竹片抽在背上的刺痛,远不及江心那轮红日烙进灵魂的印记——后来方知,那是1956年伟人横渡长江后掀起的竞渡狂澜。“万里长江横渡,极目楚天舒”,这挥毫写就的墨迹,自此成为熔铸在武汉人骨血里的精神符码,代代相传。

八旬老人夏作诗的筋肉里,仍刻着1958年的渡江记忆。十四岁的少年,身负十斤冲锋qiang,推着竹排横渡长江!军事化的号令与浪涛声交织,谱写着那个特殊年代粗粝而激昂的交响。他说击水已是“肌肉记忆”,纵使白发如雪,仍日日赴长江之约,这江水,早已是他生命的延长线。而1966年7月16日,陈定方在华中工学院方阵中搏浪前行时,历史性的一幕在眼前展开:舷号“W506”快艇破浪而来——毛泽东身着浴衣立于舰首,银发在江风中飞扬!数千泳者忘却身在激流,向着领袖忘情欢呼。那夜,陈定方用大头针在铝制纪念章背面刻下“1966.7.16我看到了毛主席”。这枚小小的徽章,从此化作他穿越科研瀚海的灯塔与风帆。

武汉人的亲水天性,早已渗透城市肌理的每一道纹理。瞧吧:户部巷早点摊旁随意晾晒的泳裤,积玉桥老居民楼窗台上眺望江面的戴泳帽老者,长江救援志愿队成员就着江风饮尽黄鹤楼酒的仰头豪迈——这些再寻常不过的市井画面,与长江的壮阔气魄相互映照,无声地织就一幅江城独有的、流动不息的生命长卷。水,是呼吸,是日常,是魂之所系。

二、浪花谱写的诗:个体与永恒

我的渡江梦,遗憾地止步于2013年“眼底黄斑病变”的诊断书前。然而,夏夜江畔的呼唤,依然深深牵引着我的魂魄。静坐东湖树下,月光如银铺陈水面,恍惚间,那些以生命丈量长江的勇者身影,一一浮现:

鲍政斌,十二岁便以自行车旧内胎为舟,横渡天堑!古稀之年,他仍在浪花里腾跃嬉戏,如水中蛟龙。他笑言:“每一次划水都是与自然较量,每一次呼吸都是给自己打气”——这是何等朴素而磅礴的生命哲学?1996年渡江节,晁新民护士长率领五子、五孙、一重孙,高举“四世同堂”的牌匾劈波斩浪!四代人,如血脉串联的航标,成为渡江史上永不褪色的传奇剪影。长江救援志愿队的王敏与丈夫,以浪为家。三千人的队伍,十多年间托起一千二百余条生命——冰冷的数字背后,是滚烫的人间大爱。深巷里亦有温情回响:七十一岁的李厚林,年年赴渡江节之约,抚今追昔:“每一次跳进长江,我都能感受到那股奔涌的力量,它属于伟人,更属于每一个不惧风浪的凡人”。

1998年防汛四十余昼夜,我巡守武昌造船厂江堤。浪涛拍岸,如鼓点,更如重锤擂在心头。那时暗自发誓:若有人落水,定当纵身相救,如同我十七岁那年,在江边奋力救起的那位惊慌失措的少年。长江于我,何止是水域?它承载着滚烫的青春记忆,淬炼了武汉人“不服周”的坚韧筋骨,是我心中那簇历经岁月冲刷、却永不熄灭的精神火焰。

三、五十道年轮:叠印与交响

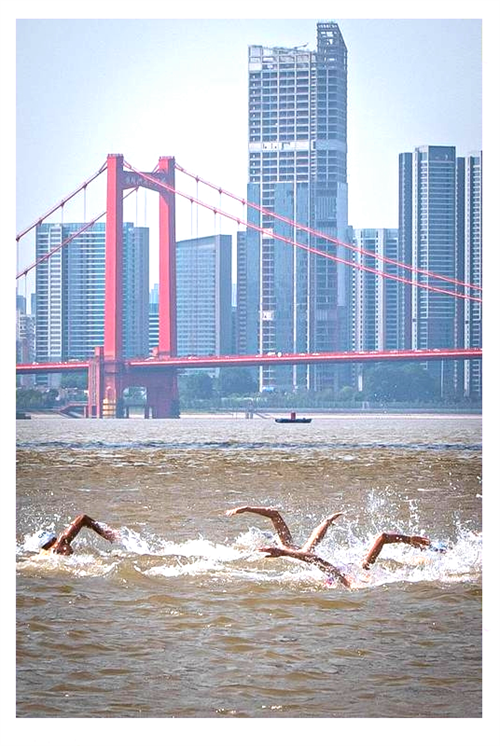

电视里,欢呼声骤然炸响!看,英国泳将阿什利·霍格正率领弟子划出优美的银弧,溅起的,是真正跨国界的浪花。这位六赴武汉的“老教头”道出真谛:“武汉渡江节是绝佳的跨文化交流平台,体育,正以它独特而强大的方式,连接起整个世界!”意大利少年斯特凡诺·卡内拉,首次踏上中国土地便投身长江怀抱,他惊叹:“在如此宽阔雄浑的水域游泳,让我前所未有地渴望了解这片土地和它的人民!”此刻,二十七支方阵正列队入水。海军工程大学“万里长江横渡”的红旗在浪尖傲然舒展,这鲜红的旗帜,瞬间叠印出1958年那些背负钢qiang、目光坚毅泅渡的少年身影。历史与现实,在浪花中对话。

镜头敏锐地锁定了“青春渡”方队里十四岁的殷西武。为今日一搏,他两年间每日在汉江苦练至暮色四合!父亲骑着那辆老旧的二八自行车,沿岸默默守护——此情此景,恰似当年我套着旧内胎、在父亲目光中笨拙扑腾的光景。岸边忽起骚动!一位七十五岁老者,毅然解开救生衣跃入大江,三十余枚渡江纪念章在胸前叮当作响,汇成一片耀眼的星河!浪涛温柔而有力地托起他苍劲的躯体,这,是长江对无畏勇士至高的礼赞与拥抱。

今年怀表造型的奖牌,在江水中流转生辉:外层镂空江水环抱时间刻度,内层精巧镶嵌黄鹤楼与烂漫樱花,将半世纪的浩荡时光凝于方寸之间。它让我想起1934年张学良为武汉首次横渡活动颁发的“力挽狂澜”银盾,想起1956年首届渡江节那张朴素的纸质证书——所有过往的荣光与汗水,都在不息的波涛中旋转、沉淀,最终串成闪亮的珠链,永恒地缀在武汉这座英雄城市的胸膛。

“渡江热”嘉年华的喧闹声浪,几乎要穿透屏幕。武昌汉阳门花园的虾子摊,熟悉的麻辣香气仿佛已飘至鼻端;汉口江滩的露天音乐节,众人同唱《长江之歌》的磅礴旋律直冲云霄。社区网格员送来的那份“渡江故事征集”表格,静静躺在桌上——那些被江水泡胀、几乎要漫溢而出的记忆,终于找到了安放与诉说的归处。

四、永动之魂:不息与归航

《水调歌头·游泳》的雄浑歌声再次响起。指尖,不自觉地摩挲着体检报告上那行带着汗渍的字迹:“可适度游泳”。电视画面里,群众方队连成璀璨星河,“万里长江横渡”的猎猎红旗,如同穿梭江心的金色梭子,将不同世代的生命经纬,紧密编织成岸。这时,老伴递来一页泛黄的纸——那是我1998年防汛巡堤时,饱含热血写下的“愿以寸功报江城”请战书。虫蛀的边角,掩不住墨迹里奔涌的赤诚。

“去体验营看看?”她轻声问,指尖轻点社区传单背面的二维码。王敏教练的“渡江体验营”页面如启明星般亮起:夏作诗当年使用的竹排模型,静立于教具架上,诉说着历史的重量;陈定方那枚意义非凡的纪念章复制品,在荣誉墙上熠熠生辉;殷西武磨破的旧内胎,竟被巧妙化作漂流瓶,里面塞满了少年们手写的、关于勇气与未来的渡江誓言……

电视屏幕上,武汉长江大桥的颗颗铆钉,在2025年的烈日下璀璨如星,坚固如初。六十年江水淌过唇齿,仍是童年初尝时那份微咸而磅礴的滋味。渡江节,早已超越一场单纯的赛事。它是武汉人“敢为人先、追求卓越”的精神图腾,是陈定方们在科学险峰上攻坚克难的勇气源泉,是王敏们守护生命、向死而生的信仰根基,更是殷西武们青春启航、驶向无限可能的港湾。只要江潮不息,那猎猎红旗就将永远召唤着勇者。而7月16日的骄阳,必为每一个无畏跃入波涛的身影,镀上那象征勇气与永恒的——不朽金边。

大江如史,五十道刻痕淬入青铜,

少年以旧胎为舟,劈开时光的冰封,

老者胸前的星河,翻涌不坠的江魂,

五洲儿女追逐的浪,撞响古城的晨钟——

所有未熄的守望,终成奔涌的天问!

此刻,汉口江滩三阳广场,两千余名泳者的欢呼声浪正穿透屏幕,激荡心房。第50届渡江节的滔滔波涛里,沉浮着1934年“力挽狂澜”银盾的冷光,闪耀着1956年伟人墨迹的豪情,回响着1966年铝制纪念章被刻下瞬间的悸动。而王敏的救生哨,仍在浩荡江风里清越鸣响;殷西武的旧内胎,载着崭新的梦想漂向未知的远方——长江的史诗,永不终章!它以浪为笔,以城为卷,将一代代击水者不屈的身影,深深写入这永恒流动、生生不息的——大江之魂。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-7-17 16:51:35

发表于 2025-7-17 16:51:35

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜

发表于 2025-7-17 21:46:59

发表于 2025-7-17 21:46:59