【编者按】这篇《己合:生命交响的和谐韵律》是一篇思想深邃、结构精巧、文采斐然的文化评论类佳作,展现了极高的写作水准和深厚的文化底蕴。 立意高远,视角独特:以中国传统智慧“己合”为核心概念,巧妙融合现代生活困境(内卷、焦虑、健康危机、伦理失范),提出“心理-生理-伦理”三重平衡的生命和谐观。超越简单的“内卷”或“躺平”二元对立,提出“第三种可能”——动态调适的平衡哲学,具有深刻的现实指导意义。将个人修身(己合)与社会和谐(济世)紧密联系,升华了主题格局。 论证严谨,结构精妙:总分总结构清晰。 开篇点题引入“己合”概念,主体部分“心衡”、“体衡”、“伦衡”三足鼎立,层层递进剖析,结尾升华至个人与社会共振的宏大图景。 古今交融,论证有力: 每个分论点均以经典(《菜根谭》、《黄帝内经》、历史典故)为理论支撑,辅以详实的历史人物例证(李白、苏轼、季札)和极具时代感的现实案例(互联网白领焦虑、苏炳添自律、网红造假、张桂梅奉献、袁隆平淡泊),使论证既具历史厚度,又有现实穿透力。 正反对比,逻辑自洽: 每个分论点内部均采用正反对比论证(李白/现代焦虑者、苏炳添/不良生活习惯者、季札张桂梅袁隆平/失信造假者),强烈凸显“平衡”的价值与失衡的危害。 揭示内在联系: “三衡共生”部分深刻剖析了心理、生理、伦理三者相互依存、相互影响的生态关系(苏轼案例、现代心理学研究佐证),使“己合”成为一个有机整体,而非割裂的三部分。 意象丰富,比喻贴切: “生命交响”、“定盘星”、“承重墙”、“指南针”、“生态链”、“水滴汇成江海”、“走钢丝”等贯穿全文的意象群,将抽象哲理具象化,形象生动,易于理解且富有诗意。 用词典雅,富有韵律: 语言兼具古典韵味与现代气息(如“振聋发聩”、“宠辱不惊”、“猝然临之而不惊”、“稻粱谋而怀天下”、“内卷”、“躺平”、“996”、“大数据sha熟”等),句式长短结合,节奏感强,读来朗朗上口。 金句迭出,启发性强: “平衡不是静态的完美,而是动态的调适”、“在摇晃中始终保持重心稳定”、“个体之微光与时代之洪流相互照亮”等句子凝练深刻,发人深省。 现实关怀,启迪深远:精准切中现代人普遍面临的心理压力、健康隐患、道德困境等痛点。提供的“四会之道”(会吃、会睡、会动、会乐)、微小调整(颈肩拉伸、杂粮饭、夜跑)、以及宏观层面的伦理坚守等建议,具体可行,具有积极的引导价值。倡导在时代洪流中保持个体定力、实现生命价值,传递了积极向上的人生态度。(谨言慎行)

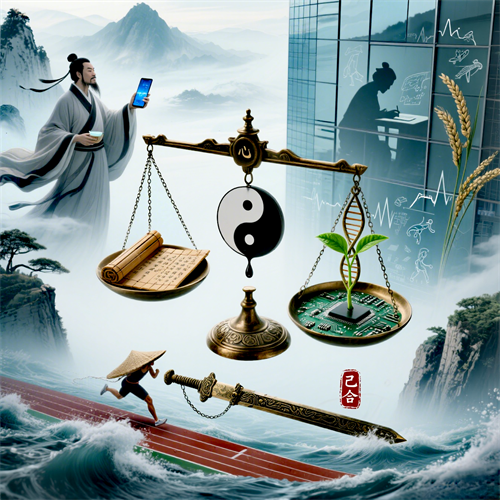

己合:生命交响的和谐韵律

历史长河奔涌不息,淘尽千古风流人物。当我们凝望那些镌刻于时光深处的名字——无论功勋卓著的贤达,抑或抱憾终生的过客,总有一条隐秘的分水岭若隐若现:内心是否达成了真正的和谐。中国历史学家阎崇年教授从汗青典籍中提炼出的“己合”智慧,如古寺钟声般穿透千年尘埃,在今日世界依旧振聋发聩。此非苟且的自我妥协,而是生命系统的精密调谐,是心理、生理与伦理三重平衡共同奏响的灵魂交响。试问,在这人潮汹涌的世间,谁不渴望这样一曲内在的和谐乐章?

心衡:精神世界的定盘星

心理平衡是“己合”乐章的定音鼓,为人生旋律奠定基调。它并非心如槁木的死寂,而是《菜根谭》所言的“宠辱不惊,闲看庭前花开花落”之动态平衡——顺境中能保持清醒,逆境中能守住方寸。这平衡如同精密的罗盘,让生命之舟在世事风浪中不致迷失航向。

李白的生命轨迹堪称心衡的经典注脚。这位“绣口一吐就是半个盛唐”的诗仙,曾以“仰天大笑出门去”的豪情踏入仕途,却在权贵倾轧中屡遭贬谪。当政治理想化为泡影,他没有沉溺于“行路难”的慨叹,而以“天生我材必有用”的豁达重构精神坐标。在敬亭山与孤云相对,于桃花潭与汪伦别饮,满腔愤懑被熔铸成“飞流直下三千尺”的壮美诗行。这种在命运跌宕中保持内心澄澈的能力,正是心衡的至高境界。

反观当下,数字化浪潮裹挟着焦虑席卷而来。某互联网公司的中层管理者在季度考核失利后,陷入持续的自我否定。夜夜失眠导致斑秃,最终不得不暂停工作接受心理干预。这恰如明代洪应明在《菜根谭》中警示的:“心乱静中乱,心静乱中静”。当内心的天平失衡,外界的轻微扰动都可能引发精神世界的崩塌。而杨绛先生在特殊年代的坚守,则为我们提供了现代启示:钱钟书被下放劳动时,她独自承受着批斗与孤寂,却以“万人如海一身藏”的定力,在简陋住所中翻译《堂吉诃德》,于苦难中浇灌出精神之花。这般“猝然临之而不惊,无故加之而不怒”的修为,正是对抗现代性焦虑的磐石。

体衡:生命大厦的承重墙

生理平衡是支撑生命运转的隐形架构,如同精密的钟表齿轮,在昼夜交替中维持着新陈代谢的动态平衡。《黄帝内经》强调“阴阳平衡,气血调和”,这与现代医学倡导的稳态理论不谋而合。华佗创编五禽戏时或许未曾想到,这种模仿虎鹿熊猿鸟的导引术,竟暗合了运动生理学中“全面激活肌群、促进循环代谢”的科学原理。

当代生活方式正在悄然打破这种平衡。某健康监测平台的数据显示,都市白领中颈椎曲度异常者占比达68%,熬夜群体的褪黑素分泌量较正常作息者下降42%。外卖餐盒里的高糖高脂,办公椅上的久坐不动,手机屏幕前的昼夜颠倒,正将身体变成失衡的天平。而短跑名将苏炳添的自律故事提供了另一种可能:十年如一日的晨跑计划被他坚持着,膳食严格遵循“高蛋白、低GI”原则,甚至在比赛期间保持每日七小时的精准睡眠。这种对生理节律的敬畏,让32岁的他依然能跑出9秒83的亚洲新纪录。

“会吃、会睡、会动、会乐”这四会之道,正是现代版的养生智慧。在写字楼做五分钟颈肩拉伸,用杂粮饭替代精米白面,把刷短视频的时间换成夜跑。这些微小的调整如同给失衡的天平添加砝码,终将让生命回归平衡的支点。

伦衡:灵魂深处的指南针

伦理平衡是人性的校准器,在义与利、是与非、公与私的交界处立下精神界碑。季札挂剑的故事之所以穿越两千五百年依然动人,正因它诠释了“心诺重于千金”的道德自觉——徐君已逝,宝剑仍如约挂在墓前的树上。这抹青铜冷光映照的,是比物质更珍贵的精神契约。

当下社会正经历着伦理的考验。直播带货中,某网红为销量编造“抗癌神药”谎言;学术殿堂里,个别教授将学生成果据为己有;商业竞争中,企业用“大数据sha熟”算计消费者。这些失衡的行为如同推倒多米诺骨牌,最终引发信任危机。而张桂梅校长在滇西大山里的坚守形成了鲜明对比:全部工资被她用于资助女学生,身患二十余种疾病仍每天清晨5点起床陪学生晨读,用布满膏药的手握住粉笔,在黑板上写下“我生来就是高山而非溪流”。这种超越私利的坚守,让伦理天平始终保持着正义的倾斜。

袁隆平院士的一生更是伦理平衡的生动诠释。当杂交水稻技术可以为他带来亿万财富时,他却始终住着普通家属院,穿10元一件的衬衫,把奖金全部投入科研。在三亚基地,农民常看见他蹲在田埂上吃饭,饭盒里是简单的辣椒炒肉。这种“稻粱谋而怀天下”的境界,恰如范仲淹所言“先天下之忧而忧”,将个人价值与苍生福祉达成了完美平衡。

三衡共生:生命系统的生态链

心理、生理与伦理的三衡不是孤立存在,而是构成相互滋养的生态系统。苏轼的人生印证了这种共生关系:乌台诗案让他经历生死劫难(心理失衡),导致“形容枯槁,鬓发霜白”(生理失衡)。但在黄州东坡“躬耕劳作,与农夫相谈”的生活中,他重新找到了“一蓑烟雨任平生”的心理平衡,进而养成“日啖荔枝三百颗”的饮食规律(生理复衡),最终在《江城子・密州出猎》中抒发“会挽雕弓如满月”的报国情怀(伦理升华)。

这种共生关系在现代社会依然成立。心理学研究表明,长期焦虑会导致皮质醇水平升高,进而抑制免疫系统功能(心影响体);坚持运动能促进内啡肽分泌,显著降低抑郁量表得分(体反哺心)。当一个人坚守“诚信经营”的伦理准则时,客户的信任会带来稳定收益,这种正向反馈能缓解经济压力带来的心理焦虑(伦助心);内心平和的人更能抵制短期利益诱惑,在商业谈判中坚守道德底线(心促伦)。三衡之间,你中有我,我中有你,共同构筑着生命的和谐家园。

己合之道:从修身到济世

“己合”从来不是独善其身的遁世哲学,而是兼济天下的起点。个人的小和谐汇聚成社会的大和谐,正如水滴汇成江海。网约车司机在等待乘客时做深呼吸调节情绪(心衡),程序员在代码间隙做眼保健操(体衡),企业家将利润反哺社区公益(伦衡)。这些微观层面的平衡,正在构筑宏观的社会和谐。

在“内卷”与“躺平”并存的当代,“己合”提供了第三种可能:既不被竞争裹挟迷失自我,也不因逃避现实放弃成长。它要求我们在996的压力下保持心理弹性,在美食诱惑前坚守健康自律,在利益交换中守住道德底线。这种平衡不是静态的完美,而是动态的调适——如同走钢丝的演员,在摇晃中始终保持重心稳定。

站在历史与未来的交汇点,我们比任何时候都更需要“己合”的智慧。当心理的定盘星、生理的承重墙、伦理的指南针共同作用,生命将奏响最和谐的乐章。这乐章里,有李白“长风破浪会有时”的豪迈;这乐章里,有苏炳添冲刺终点的矫健;这乐章里,有张桂梅坚守讲台的温暖。它指引我们在时代浪潮中既保持个体的稳定,又融入社会的洪流,最终在自我与世界的和谐共振中,实现生命的最大价值。

当亿万心灵各自校准内在的节律,当无数生命单元在平衡中共振,人类文明本身便成为一曲壮阔的和谐交响——个体之微光与时代之洪流相互照亮,在永恒的变奏中,书写着生命最深沉、最磅礴的存在诗篇。

声明:文章仅代表作者本人观点,不代表本网立场,版权归属原作者,未经许可,任何第三方不得转载,侵权必究。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-7-15 17:46:10

发表于 2025-7-15 17:46:10

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜 楼主

楼主