本帖最后由 海尔罕 于 2025-7-11 20:46 编辑

编者按:《溪声如约》以细腻笔触描绘了东湖岸边人与老友们重访英山桃花溪的经历。文章穿行于自然与人文之间,从桃花溪的清幽到红二十八军的红色记忆,从溪石的灵动到古树的坚韧,展现了生命与岁月的交响。这不仅是一场山水之旅,更是一次心灵的洗礼,让读者在溪声中感悟生命的坚韧与温暖,体会岁月的沉淀与深情。

溪声如约

东湖岸边人

黄鹤楼的云影,赤壁的涛声,湖北的山水,总将千载光阴酿入烟霞深处。英山桃花溪,便藏在大别山的褶皱里,如深巷中一坛尘封的醇醪。三年前匆匆一瞥,只嗅得一缕芬芳。如今,我们五个——鬓角染霜的老友(最长的李老师六十八,最小的李妹、张妹也已六十三,徐哥与张妹是夫妻,我与李老师亦是),终于驱车而来,共赴这场与溪水、与时光、亦与彼此的生命之约。

重访:山水认生缘未了

车窗外的山峦如黛。张妹指着远山:“李老师快看,那山尖的雾,多像咱年轻那会儿织的薄纱!”风掠过她鬓角的白发,精神气儿倒比青丝更足。三年前初夏,我们曾在桃花溪下游短暂驻足。西沉的日头将溪水镀作金红,却因行程匆匆,只得隔窗回望那“十里桃花溪”的石刻,徒留一句“山水认生”的喟叹。谁能料想,三年后的七月,晨光漫过小镇瓦檐,我们竟顺流而下,去探访它的方向。车过草盘地镇,草木清气扑面而来,武汉城三十八度的燥热,于此化作井水浸瓜般的爽洌。空气里,满是润泽的凉意。

“自上而下,省力。”我坐在副驾,对驾车的徐哥说道。资料记载,此溪自桃花瀑至桃花潭,蜿蜒十里,四十九座峰峦环抱,如半绽之桃花。步入景区,山势果然层叠如瓣,远处峰尖挑着未散的晨雾,就像花瓣上欲坠的露珠。当地传说,九天仙女散花,一朵桃花飘落,四十九片花瓣化作四十九座奇峰,花蕊处便是公园中心;一条飘落的白练,则化为这曲折的溪流。传说缥缈,然踏上木栈道的一刻,溪石相击的泠泠脆响,混着满山鸟鸣,如无数细针,瞬间刺穿了郁积的暑气。李老师深深吸气,忽而笑出声:“这空气里的劲儿,比家里的降压药还管用!”后来得知,此地负氧离子高达两万每立方厘米。难怪步履轻快,胸臆顿开。

溪趣:水石清欢

最先绊住脚步的,是清心潭。潭水绿得发蓝,水底鹅卵石圆润如童稚手中的弹珠。几尾小鱼倏忽游弋,尾鳍搅起的细沙在阳光下浮沉,宛如撒落一把碎金。“看那石头上的苔!”张妹指向潭边,“绿得能掐出水,比城里草坪精神百倍。”我踩着沙滩,想和小鱼密谈,不料脚下一软,瞬间深陷其中。慌忙匍匐,才狼狈爬出。我这六十七岁老夫的“惊险”一幕,惹得游人笑闹:“再陷深点,拍个照留念!”“没见过红军陷草地,看看大叔陷沙滩!”上得岸来,我如英雄般分享这“有惊无险”。下行几步,见路边木牌警示:“我城府很深,别离我太近。”众人开怀:“幸亏您自上而下,省了这‘城府’之苦!”

笑谈间,忽闻其声——非闷雷,是万千匹素练骤然倾入深潭的轰鸣。转过山弯,二十米高的桃花瀑自浓荫深处直扑而下,水雾弥漫栈道,沾衣欲湿,扑面生寒。“彩虹!快看!”张妹惊呼。瀑前,一道虹霓竟随脚步轻盈跃动,顽皮如稚子。我心头蓦然撞进李太白那句“飞湍瀑流争喧豗”,声音也不由微颤:“千年前的诗人见此,怕也是这般声带微颤吧?”

溪石之趣,幽微处更见真章。镇溪石横卧水中,其下压一弯石,状若昂首之蛇;石隙渗出的水珠,恰似蛇信吞吐。相传此乃法海未镇尽的白蛇余孽,终被天降神石永镇,保一溪清宁。李妹莞尔:“年轻时看《白蛇传》,倒觉此景格外亲切。”不远处的鸳鸯瀑更妙:两股清流起初分道扬镳,及至潭前,忽而相拥相抱,水花如雀鸟撒欢。传说此为天庭小白龙与小白凤所化,因恋慕凡间与彼此情愫,违抗wangmu,甘愿化身为瀑,长相厮守。“像不像徐哥和张妹夫妻?”李老师捅捅我,“年轻时拌嘴,老了倒成了连体人。”笑声在溪谷回荡。

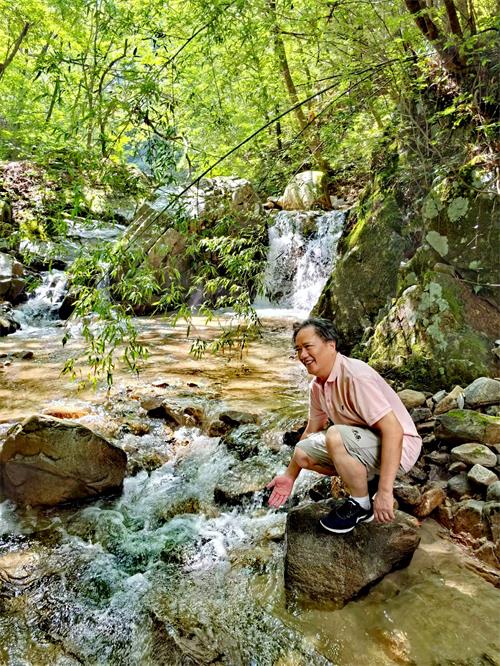

来到赤练瀑前,脚步被那赭红石壁牢牢吸住。水浸的石壁亮如炽炭,飞泻的瀑流如同一条素练在“火炭”上狂舞。李妹忽地脱了鞋,踩着飞溅的水沫旋转起来,身影竟有几分舞台上的蔡琴风采。阳光为她的银发镀上金边,裤脚洇开的湿痕,竟比华服霓裳更显生动。“快拍下!”我举着手机喊,“哪是人在跳舞,分明是山水在教我们活着——要动,要欢实!”

溪痕:红绿交织的印记

栈道蜿蜒,我们的话题不觉转向昨日所访的溪畔红二十八军纪念馆(注:史载红二十八军确曾以英山、罗田、霍山等大别山区为根据地坚持游击战)。斑驳砖墙上弹孔犹在,玻璃柜中草鞋磨损得仅剩草筋。讲解员说,当年战士们在桃花冲一带游击,“溪水是茶,山洞为床”。泛黄照片里,年轻战士身背长qiang,背景正是这片青山,眉宇间的坚毅,竟与那镇溪石有几分神似。

“他们饮这溪水时,心中所想为何?”李老师凝视照片。老公安徐哥沉默片刻,目光投向窗外奔流的溪水——撞石溅雪,与八十年前一般无二。我忽然懂了:有些东西,是溪水带不走的。战士握qiang的刚毅,溪水本身的澄澈,皆是如此。那溪水,曾映照过草鞋踏破山路的艰辛,也流淌着对清平世界的期盼。

途中偶遇清扫栈道的老者,闲聊间,又闻传说:张三丰曾在此炼丹,药渣倒入溪中,滋养得草木格外丰茂。众人皆笑。传说虽无考据,却暗合了这片山水的脾性——既能承载烽火硝烟的硬朗,亦可容纳神仙方士的飘逸,刚柔并济,生生不息。

路边的“不了情”树令人屏息。一株黄山松,枝干虬劲如铁;一株白檀,枝条柔韧似可绕指。两树根系于地下盘错纠缠,枝叶在风中摩挲私语。相传此为柳生与桃花所化。为抗山匪、护乡邻、寻崖蜜,柳生殒命险谷;桃花寻夫,亦香消玉殒。二人精诚感天,魂魄化树,根枝相绕,永不分离。“比咱俩强,”徐哥轻拍老伴张妹的手,“我们还拌嘴,它们可从不红脸。”李老师则蹲身抚摩那盘根错节:“看这树根,缠得比毛线团还紧,这才是真真的‘不了情’啊!”这缠绕的根脉,是对生命韧性与情谊恒久的无声见证。

溪悟:滴水的生命课

行程过半,滴水岩那一片灼目的赭红撞入眼帘。石壁红得发紫,金丝般的水珠自岩缝渗出,“嗒…嗒…嗒…”滴落,其声清越,如玉磬轻敲。“这红从何来?”李妹伸手触摸,指尖传来岩壁的湿润与光滑。

“许是铁锈?”徐哥以老公安的经验推测,“石中铁质经水日久浸染而成。”李老师凝望岩缝深处:“我倒觉得,是当年红军战士的血,渗进了石头里。”无人争辩,只静看水珠滴落。水滴石壁,汇入溪流,漾开的涟漪如年轮般,一圈圈扩散开去。

“滴水之恩,涌泉相报。”不知是谁低语。此言如石投水,点醒了山魂水魄。是啊,这岩壁的殷红,无论源于铁锈抑或热血,不都是“滴”的力量么?一滴,再一滴,一年,复一年,执着地浸润,终将顽石染透,成就令人遐思的壮美。生命的长河,不也在此般看似微渺却恒久的力量中,刻下最深的印记?那溪流的奔涌,何尝不是无数水滴前赴后继的奔赴?

归途,一棵古树横斜,枝桠几欲拦路。“这不就是三年前的我们?”徐哥指着树笑道,“那时总叹‘老了,走不动了’,如这树般,以为天也就这般高了。”然而,树底竟倔强地窜出一丛新枝,笔直地刺向苍穹。这向上的生机,无声诉说着生命的不屈。

回声:溪声入心

午时,走出桃花溪下游山门,三年前曾短暂嬉戏过的溪流与石桥重现眼前,但见许多游客在溪边玩耍,如同当年的我们。引擎发动,溪声渐远。回望处,山影于薄霭中起伏,似无数巨掌,稳稳托起这满目苍翠。徐哥忽然道:“人这一辈子,就像这溪。有绕弯,有跌宕,有喧嚣,有沉静。要紧的是,得一直流着,向着该去的方向。”

车内空调送着凉风,却远不及那裹挟草木清芬的溪风爽利。李妹与张妹翻看手机相册,赤练瀑前舞动的身影:赭红的石壁、雪白的飞练、碧绿的枝叶,还有她们鬓角那醒目的银白——所有色彩在此刻奇妙地交融、沉淀。那是生命在山水间绽放的瞬间,是岁月与自然共同绘就的图画。“下次带个壶来,”徐哥说,“灌些溪水回去,泡武汉的茶,定有山野之气。”

我知道,溪水带不走。但那泠泠淙淙的溪声,已然钻入心底。如同滴水岩的红,是石头铭记着水的深情;我们铭记此溪,是生命感念着生命的暖意——这暖意,不在风里,不在水里。它蛰伏于往后每一个寻常的清晨,当“桃花溪”三字掠过心头时,那一点悄然升起、驱散微凉的热度。这便是我们与山水、与岁月、与彼此共赴并珍藏的,无声的生命之约。

溪声如约,回声在心。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-7-11 20:27:05

发表于 2025-7-11 20:27:05

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜