编者按:作者以台灯为炬,照见王氏两千六百年家国史;从家谱纸页到战机苍穹,将“德行与担当”化作“深深一躬”“讲台即剑”的可触细节,完成由寻根到守护的宏大叙事。文字温润,情感炽烈,堪称新时代家国散文范本。

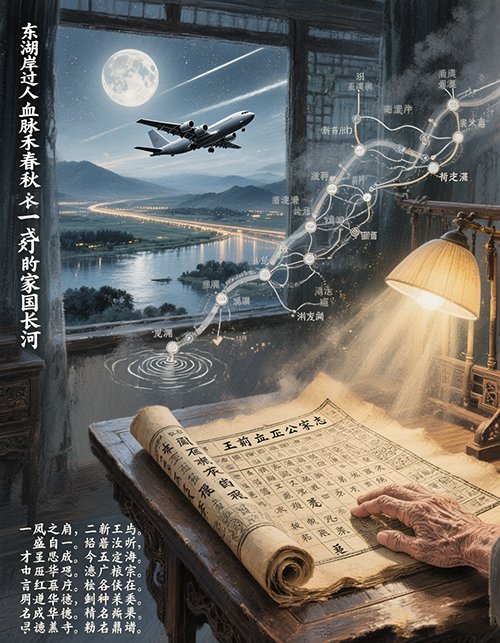

夜深了,武汉的灯火渐次隐入夜色。我推开书房窗,长江的夜风裹着水汽扑面而来,带着几分江水特有的温润。案头那本《王南泗公家志》比我年长数十载,泛黄的纸页边缘已被岁月磨得发毛,台灯的光晕落在上面,像给时光织了层薄纱。我六十八岁的手抚过纸页,指腹能摸到油墨洇开的纹路。这哪是纸啊,是从太子晋到现在,两千六百年没断过的念想。指尖碰着十八世王翦、五十世王维的名字时,心中一惊 —— 王翦是秦朝大将,率秦军横扫六合,靠的是深谋远虑的战略担当;王维是唐朝文豪,诗里藏着 "济民利物" 的家国情怀,这一文一武,都是把 "德行" 刻进骨子里的人。没想到,他们竟与我同宗同源!直到 75 世旻公,字南泗,开启了《王南泗公宗派》的新篇章...... 一、纸页间的迁徙路:从吉安到海棠湾的根 "凤之天启应,志一自成功......"《王南泗公宗派》这首诗,在灯光下格外清晰。读着读着,鼻尖似飘来江西吉安的稻花香,混着黄州的泥土气,还有新洲阳逻海棠湾夏夜的蛙鸣 —— 这是我们王氏族人跨越千里迁徙路上的味道。 此前我对世系非常模糊,如今对着家谱细辨才理清脉络。2006 年那个春日,父亲病重却执意要去海棠湾寻根。临行前,他语重心长地对我说:"咱们王家的根不能断在我这一代。" 他的声音虚弱却坚定。 在武汉远城区新洲阳逻一个新小区,我们找到了族亲 "叔叔"。他一见到父亲就攥着胳膊不放,眼眶泛红:"哥啊,可算找到你们了!" 他急忙打电话叫来家谱整理人 —— 一位戴老花镜的老先生。老先生虽比我小一辈,对家谱却了如指掌。他小心翼翼地翻开谱本,泛黄的纸页在指尖沙沙作响。 "您父亲名讳是什么?堂兄弟有哪些?" 老先生推了推眼镜问道。 父亲一字一顿:"我爹叫......,堂兄弟是......" 老先生边听边在谱本上查找,突然眼睛一亮:"找到了!你们是土库六房的,当年逃难最苦的那一脉啊。" 他轻抚着谱本上的字迹,感叹道:"这一脉不容易,乱世里几经辗转,还能把根脉延续下来,真是祖宗保佑。" 听到 "逃难" 两个字,我鼻子一酸,仿佛看见先辈们挑着行李,在乱世里颠沛流离的模样。 后来 "叔叔" 和老先生带我们去海棠湾。推土机正在轰隆隆作业,扬起漫天尘土。老先生指着一处高坡对我说:"这就是你太爷爷祖屋的地基,看,倒映在大池塘里的,就是笔架山。" 我望着即将被推平的土地和消逝的村庄,心里五味杂陈 —— 这里曾是南泗公拿着罗盘定下的 "藏福气" 的地方啊! "要建军用机场了," 老先生拍拍我的胳膊,"就是从汉口王家墩搬过来的那个,听说 2006 年前后就要完成搬迁。" 他指向远处正在铺设的跑道雏形,"这机场建起来,是保家卫国的要紧去处。祖先要是知道,自家地界成了守护家国的屏障,也该欣慰的。" 听着老先生的话,我有恍然大悟之感。这片土地虽然要改变模样了,却将以另一种方式延续着生命的活力。这不正是国家发展与安全需求在这片土地上的印记吗?军事设施的兴建,既守护着一方安宁,也让这片古老的土地与国家命运贴得更近。 二、字辈里的传家宝:德行比虚名金贵 真正读懂 "凤之天启应",是在父亲走后。父亲从小在资本家那里当学徒,没有上过学堂,是个文盲,一辈子没说过 "家族荣耀" 这样的大话,可每年清明都带着我们去扫墓,说 "要让祖宗知道,咱们没忘本"。如今受过高等教育的我也老了,才懂得 "凤" 不是指高贵,是教我们做人要像凤凰一样,有德行、有担当 —— 这种德行,不是挂在嘴边的空话,是遇事时敢扛事、为民时肯尽心;这份担当,也不是装出来的样子,是在国家需要时不退缩,在家族危难时不逃避。而真正让我摸清这份 "德行与担当" 具体模样的,是老姑妈生前一遍遍讲给我听的曾祖王毓藻的故事,还有家谱中那位与曾祖同辈、同样以 "凤" 字为骨的晚清进士王会厘。 老姑妈虽然没有进过学堂,但记性好,每次讲起曾祖,都要先抹把脸,像是要把年月里的灰尘擦干净。她总说:"你太爷爷不是那种只想着当官享福的人,他心里装着老百姓,还装着国家的前程。"1898 年到 1900 年,曾祖在贵州当巡抚,那时候天下不太平,他一边组织清剿匪患,让百姓能睡个安稳觉;一边又想着长远,把老书院改成经世学堂,还办了武备学堂,说 "得让年轻人学真本事,国家才能强"。更让人记挂的是,他知道贵州山多田少,怕遇到旱灾,一上任就忙着积粮,最后攒下了四十八万石粮食,就等着哪年收成不好时,能给老百姓留条活路。 在家谱泛黄的纸页间,我还寻到了王会厘的踪迹。这位晚清进士在庚子国变时随慈禧西逃,却始终攥着 "济民利物" 的祖训不放。他在陕西赈灾时,踩着没踝的积雪走遍灾区,开仓放粮、施药治病,救活的黎民数也数不清;更在 1909 年,当西方列强的飞机已在天空盘旋时,他冒着 "空谈洋务" 的非议,向皇帝呈上《奏请精练陆军并制造飞行艇机以图自强》的奏折,字字恳切:"今列国竞逐空权,非制飞艇无以御外侮,非练新陆军无以固边防。" 后来他的门生李宝焌、刘佐成远赴日本学航空,把飞机制造的核心图纸用油布裹着藏在伤口里带回国内,在南苑搭建起中国第一个飞机制造厂棚。去年我在图书馆翻数字档案时,偶然看到这份奏折的影印件,字迹虽已淡褪,却仍能摸到百年前先辈盼国家自强的滚烫心意 —— 曾祖在贵州办学堂育人才,王会厘在北京奏请造飞艇强国防,原来我们王氏的血脉里,早把 "为国家做事" 的担当刻进了基因。 可就是这样实心做事的曾祖,却赶上了戊戌变法失败。老姑妈说,曾祖是支持变法的,他总跟身边人讲 "国家要强盛,不变不行",后来这话传到京城,就成了 "罪名"。他临终前特意交代,让族人随太奶奶改姓陈,就怕连累大家。曾祖的棺椁从贵州往回湖北运,怕路上出意外,也怕政敌刁难,只能用铁链子捆着棺材走。老姑妈每次讲到这儿,声音都发颤:"你太爷爷这辈子,当官没为自己捞过一点好处,到最后连回家都得这样委屈,可他从没对不起老百姓,也没对不起国家。" 每次听老姑妈讲这些,我心里都翻江倒海。在那个动荡的年代,曾祖本可以明哲保身,不掺和变法的事,安安稳稳当他的巡抚,可他偏要选难走的路 —— 为百姓谋安稳,为国家求变革。这不正是 "凤" 字里藏着的德行与担当吗?曾祖用一生把 "凤" 字的重量刻进了血脉,而这份传承到我身上,便成了教书育人时的一份执念 —— 那几十年里,我总把 "绍先宜广德" 这五个字记在心里,总想着要把先辈的德行,慢慢传给台下的孩子。 但这句话真正的分量,却是在帮助一个孩子后,才亲手掂出来的。 那年,学校里有个生病且下岗工人的孩子,几次交不起补课费、春游活动费等费用。我每每看到她眼神里的窘迫,心里便一软,总是没声张,悄悄替她交了。毕业那天,孩子什么都没说,只是走到我面前,深深地、深深地鞠了一躬。 那深深的一躬,沉甸甸地压在我心上。就在那一刻,捧着这份无言的感激,我忽然像通了血脉一般,想起了祖父,还有他那把剑。WG时,我远远见过一眼,六十公分长,静静地泛着冷光。父亲说,那是祖父夜里走山路行医时,防身用的。彼时我只当它是件冰冷的铁器,此刻却豁然开朗:祖父的 "剑",何曾是用来斗狠逞强的?那分明是他在沉沉黑夜与崎岖险途中,守护 "救人" 初心、清除 "救人" 障碍的依凭。 祖父用他的剑,守护着济世的承诺。而我,有我的讲台。将 "好好做人,尽量帮人" 的道理,一点点种进孩子们的心里 —— 这方寸讲台,便是我的剑。 三、寻根路上的觉醒:家族从来连家国 2006 年那次寻根,最让我震动的是族亲说起的那些烈士。在家谱里,有个 "王才贵",是我的同辈兄长,1928 年就参加了革命,从土地革命打到解放战争,最后成了开国少将。 "叔叔" 翻着家谱告诉我:"咱们家有一脉,迁徙到了河南新县,革命战争年代,仅王家湾,就牺牲了 120 多人,大多才二十几岁。其中有一位,叫王志仁,还是你曾经工作的武汉中学(即董必武创办的私立武汉中学)学生。他作为红安县县委书记、鄂东特委书记,是著名的黄麻起义主要领导人之一,1927 年牺牲时年仅 23 岁。" 我想起武汉中学的校史墙,上面有王志仁的照片,穿长衫,眼神亮。以前给学生讲校史时多次提到过他,可我从没想过,他和我是一家子。翻着老先生给的烈士名录,每个名字旁边都写着牺牲的年月,有的只写了 "1930 年,不详"。我幡然领悟,我们王家的命,从来和国家的命绑在一块儿 —— 曾祖支持变法是为了国家不挨打,王志仁他们牺牲是为了国家能解放,现在海棠湾的机场,是为了守住他们用命换来的和平。我能在讲台上安安稳稳教书,孩子们能安安稳稳上学,不正是这份守护的馈赠吗? 去年冬天,我在电脑上查王毓藻的资料,点开国家图书馆的数字档案,《清史稿》里的记载跳出来:"王毓藻,字采其,黄冈人…… 光绪二十三年任贵州巡抚,设经世学堂、武备学堂,积谷四十八万石防旱。" 旁边还附了张老照片,是经世学堂的学生在上课,桌子摆得整整齐齐。那一刻我觉得,国家把这些史料数字化,不是为了藏着,是为了让我们这些后人,能隔着百年,摸到先辈的温度。这便利,是时代给我们的馈赠,也是让我们别忘了,先辈的努力,都在为今天的好日子铺路。 四、退休后懂的理:平凡也是传承 退休七年多了,我偶尔翻翻从前的笔记本、教案本。有个笔记本里夹着张 2005 年的贺卡,是个学生寄的,现在他成了博士后。卡上写着:"王老师,您当年说 ' 志一自成功 ',我考研时没放弃,就是记着这句话。" 每次看到这张卡,我都忍不住眼眶发热。这个孩子来自一个父母离异家庭,常年住校,当年他不想上学了,就经常夜晚躲到网吧里,白天在课堂上没精打采。我多次把他从网吧里找出来,与他谈心,加上师友的帮助,让他得以尽心学业,以优异成绩考上了理想大学,如今他在一家重点实验室工作,研究的是航空材料 —— 每次想起他,我总忍不住想,这算不算另一种缘分?百年前王会厘盼着中国有自己的飞机,如今我的学生正为航空事业添砖加瓦。 看着学生把祖训里的 "志一" 刻进人生,我也常常想起王会厘门生李宝焌、刘佐成的故事。1911 年,他们在南苑试制的飞机终于冲上天空,虽然只飞了几百米就因发动机故障坠落,可那短暂的升空,却让中国人的航空梦有了实感。后来李宝焌在《东方杂志》上发表《研究飞行机报告》,首次提出喷气推进的设想,比西方早了十多年。这些故事,我后来也讲给学生听,我说:"先辈们在那么难的年月都敢想敢做,咱们现在有这么好的条件,更要把 ' 自强 ' 两个字记在心里。" 我也常和家里人聊起字辈的小事 —— 我的女儿和侄儿本是 "盛" 字辈,可家里人都习惯给他们取 "圣" 字。有一次女儿问我:"爸,为什么咱们家要把 ' 盛 ' 写成 ' 圣 ' 啊?" 我笑着对她说:"‘盛’和‘圣’字读音一样。可能是你爷爷们没怎么读书,口口相传,传错啦。不过," 我指着家谱说,"‘盛’是枝叶繁茂,是家族在盛世里的生长;‘圣’是心怀敬畏,是对德行与责任的尊崇。这一错反倒妙了,‘圣’字提醒我们,真正的兴盛不在于虚名,而在于像圣人那样修身立德。你看,现在国家这么重视教育,你能上大学、读研究生,这就是‘盛’的最好体现啊。" 前天夜里又翻家志,翻到后半夜没睡着,披衣起来在笔记本上写:"作为太原王氏第八十六世、王南泗公第十一世孙,我没做过啥大事,三十九年从教,算不算对得起 ' 才 ' 字?守着祖训没忘本,算不算对得起 ' 宗 ' 字?" 写完闭着眼想,海棠湾那边的机场早已建成,听说常有伊尔 76 运输机起落。虽然再也看不到那片祖居地和大池塘了,但只要路过时,便能看到银灰色的战机掠过笔架山,飞向天际,心里便释然了。我总想起王会厘奏折里的那句 "异日空中决胜,必为强国之基" —— 祖先要是能看见,该多欣慰啊!他们当年追求的,不正是子孙后代能在安稳守护中追逐梦想吗?这种变化,虽有失去,更有获得;虽有感慨,更应欣慰。 晨光透进窗户时,我又拿起笔,在宣纸上工工整整写 "王南泗公宗派":"凤之天启应,志一自成功。才盛思华祝,声宏克振宗。绍先宜广德,诒谷必荣封。继世钟英秀,勋名在鼎镛。" 墨汁慢慢晕开,每一笔都像在跟祖先对话。 搁笔时,朝阳正好跃出东湖水面,金光洒在江面上。远处传来战机的轰鸣声,那是从阳逻机场起飞的晨训机,载着守护家国的使命,也载着这个时代的安宁。新的一天开始了,我们王氏的故事,我们国家的故事,就在这变与不变的交织中,继续向前流淌。

附件:

王南泗公宗派•翻译 凤鸟般的德行由上天启示呼应,意志专一方能自然成就功业。 才华兴盛时当思祝颂太平盛世,声名宏大定能振兴家族门庭。 继承先祖当广施仁德,传留福禄后代必能光荣受封。 世代传承中汇聚英才俊秀,功勋名节将铭刻于礼器永载史册。 王南泗公宗派•注释 1. 凤:此处非指神鸟,喻指“德行高洁、有担当”。 2. 志一:“一”为“专一、坚定”,即意志专注、目标不分散。 3. 华祝:典出《庄子》,原指尧巡游时华封人祝其“富、寿、多男子”,后泛指“对太平盛世、家族兴盛的祈愿”。 4. 克:能、能够,表肯定语气。 5. 绍先:“绍”为“继承、接续”,指承接先祖的德行与遗志。 6. 诒谷(yí gǔ):典出《诗经·小雅》,“诒”为“传留”,“谷”指“福禄、善果”,合指“为后代传留福禄与美德”。 7. 钟英秀:“钟”为“汇聚、聚集”,指家族世代汇聚优秀人才。 8. 鼎镛(dǐng yōng):古代青铜礼器,鼎常刻开国功勋,镛为大钟,亦用于祭祀或记事,此处代指“史册、功勋纪念碑”,表“功勋名节永载后世”。 |

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-10-4 20:35:27

发表于 2025-10-4 20:35:27

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜 楼主

楼主