本帖最后由 天龙 于 2025-10-4 08:24 编辑

【编者按】这篇散文以作者的游览行程为线索,语言平实自然又生动形象。作者将一行四人赶赴故宫博物院比作战士雄赳赳的样子,充满了活力。在描写故宫时,通过韩导的介绍和自己的观察,展现了故宫的宏伟壮观、规模宏大以及深厚的历史文化内涵,如对太和殿的详细描述让读者感受到古建筑的精湛技艺和皇权象征。之后又写了在天安门广场的所见所感,体现出对革命先烈和国家领导人的敬仰。最后对四合院和胡同的描写,充满了生活气息和眷恋之情。引入刘心武的小说《钟鼓楼》,激发了读者的阅读兴趣,也增强了文化气息。整篇散文让读者仿佛跟着作者在历史与现实之间穿梭,感受到了北京这座古老城市独特的魅力。文章详略得当,重点突出,过渡自然,描写生动,让人读完产生了想去北京的愿望。精彩游记,倾力推荐共赏!【编辑:莫道不销魂】

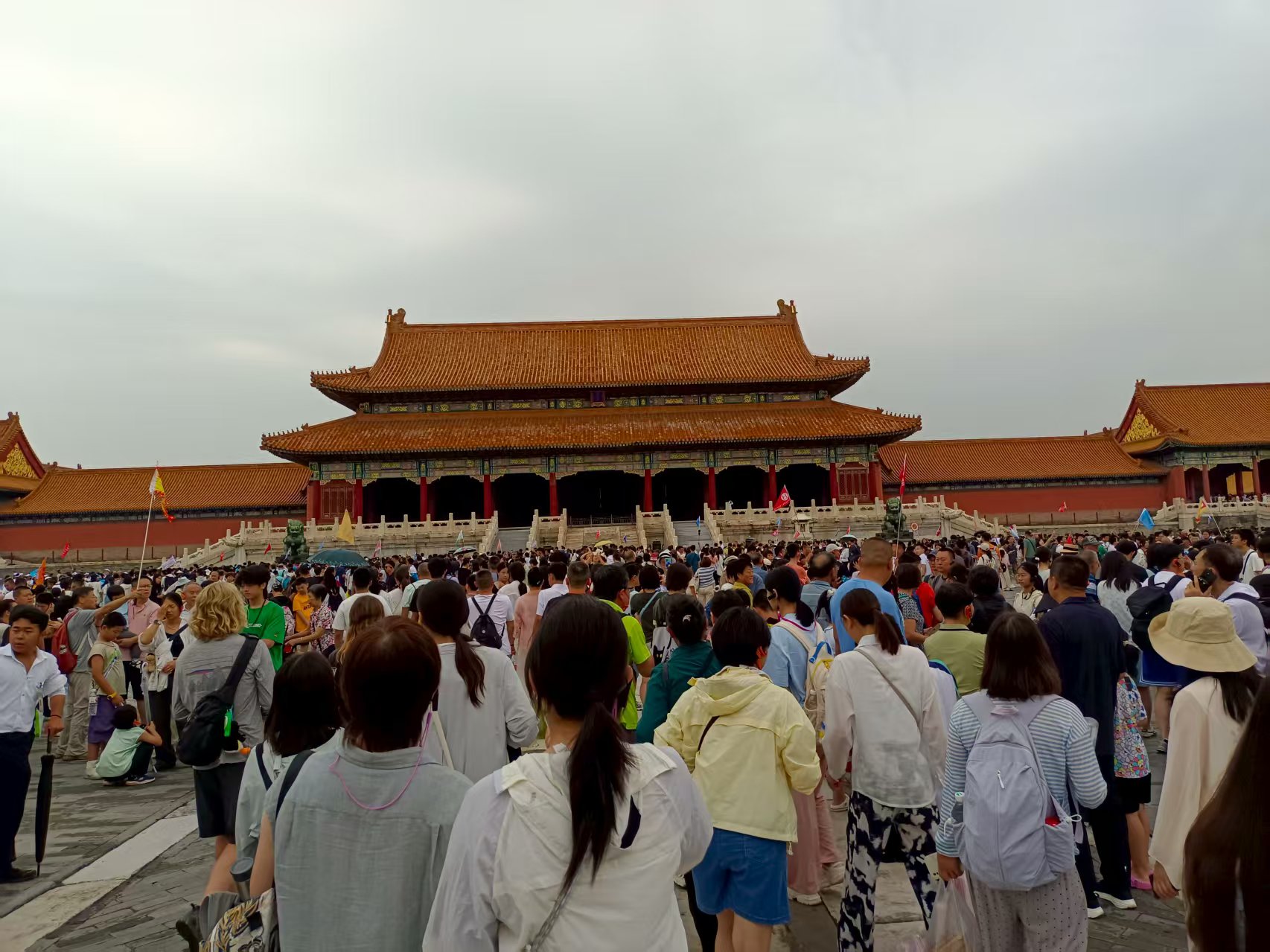

我和姑娘圆、好友玲和儿子蛋蛋一行四人背着背包,像战士一样雄赳赳精神焕发地赶赴故宫博物院。沿路槐香扑鼻,偶有雨滴落在额头,我们顺着人流,很快到了正门——午门,找到“秀才说”韩导,就跟了进去。 一进门,人山人海,我被这宏伟壮观的宫殿群惊呆了!红墙黄瓦,金碧辉煌,布局严谨,规整有序,尽显皇家气派与威严。韩导开门见山地说:“故宫很大,宫殿很多,我只能带大家讲解一部分,假如让一个刚出生的孩子每天换一间住,26岁还住不完呢。”这让我更觉故宫的规模之大与神秘莫测。 故宫博物院成立于1925年,在明清紫禁城的基础上建立,是中国规模最大、保存最完整的宫殿建筑群,其中太和殿规格和等级最高。来到太和殿跟前,韩导说它位于故宫南北中轴线上,体现古代皇权居中,皇权至上的理念,面阔11间,深5间。只见重檐殿顶,两层房檐间的金龙和彩绘线条流畅,色彩细腻丰富,图案栩栩如生,让人无限感叹古建筑精湛的技艺。檐角脊兽从骑凤仙人起,还有龙、凤、天马等共10种,只有太和殿才能集齐。太和殿左前方有日晷,是利用太阳移动,晷针在晷面上的影子计时的天文仪器。右前方有皇家颁布的测量容积的量器——嘉量(jiāliàng),反映了古代权力象征及其文化内涵。值得一提的是,太和殿并非皇帝上朝的地方,而是用于盛大典礼,如登基,大婚,册封皇后,命将出征,状元放榜等。 朝北前行,便是中和殿,面阔、深各3间,呈正方形,四面出廊,四面开门,规格、装饰明显低于太和殿。各种大典前,皇帝先在此小憩,并接受执事官员的朝拜。如祭天坛、地坛,会在中和殿阅读祝文,查验种子和农具等。继续北行是保和殿,面阔9间,深5间,明代大典前皇帝常在此更衣,清代时每年除夕、正月十五,皇帝会赐外藩,王公及一、二品大臣宴,公主出嫁设宴也在此举行。清乾隆时期,中国科举考试最高一级殿试就在这里举行,由皇帝亲自命题,亲自监考,考中者即为进士,皇帝根据表现确定状元、榜眼、探花,体现了皇权对人才选拔的直接掌控。 跟着韩导的脚步,我们还游了乾清宫、坤宁宫、御花园等,她讲了与之有关的许多人物和有趣的故事。时光仿佛倒流,我们在前朝后廷旁驻足,听韩导娓娓道来,想象着他们曾经的生活场景,皇帝、大臣、太监、皇后、妃子、侍卫等等,人影匆匆……似乎瞥见了明清的兴衰往事,心里沉甸甸的,满是对历史的敬畏与感叹,怀着复杂的心情,我们在红墙夹道间拍照留念。

中午时分,我们离开故宫,初中同学杨先生请我们撮了顿海底捞,久别重逢,吃饭畅谈非常愉快。 第二天,我们四人去天安门广场。从天安门西进入,安检非常严格。来到广场上,我这才感觉真正意义上到了北京。避开岗哨,我们迫不及待地打卡拍照。宽阔的广场上,人群熙熙攘攘,却又秩序井然。人民英雄纪念碑矗立广场中央,庄严而肃穆,五星红旗迎风飘扬,我们隔着马路观看人民大会堂,回想着电视里国家领导人接见外宾的盛大场景。在毛主席纪念堂外,观看两边的浮雕,深刻体会到,革命先烈们为国为民抛头颅洒热血的牺牲精神,感叹一代代党和国家领导人全心全意为人民服务的高尚情怀。 预约的景点全部完成,心儿轻松愉快且自由。我们来到王府井大街,“王府井书店”吸引了蛋蛋,他执意要留下来看书,我们就答应了他。 著名作家刘心武的小说《钟鼓楼》写到北京钟鼓楼附近有个四合院,里面杂居着九户人家,文章以薛家婚礼为主要线索,讲述九户人家在12个小时里发生的故事。小说对许多人和事做了纵向的历史回顾,反映了近40个人物的经历、命运、心态和他们在平常生活中遇到的各自困惑,勾勒出一幅纵横交错的北京市民社会生活景观图,给我留下极深的印象。心想,到了北京,一定要看看。当我将心心念念的“四合院”一再提及时,圆一阵百度地图,一阵小红书,果敢地说:“妈妈,我在网上找到了两家,咱这就去啊!”我和玲猛然来了精神,说走就走哇! 在导航的引领下,我们先来到“东四胡同博物馆”。头门,门洞,影壁,小偏院;二门,东西厢房,正房,还有院里的石榴树,小花园甚至甬路,跟小说里的一模一样,我心里的轮廓突然被精准地填满,让人倍感惊喜、欣慰和满足。玲说:“来到这种院子,我就有种回家的感觉。” 随后,我们辗转来到史家胡同,这里被誉为“一条胡同,半个中国”,有着深厚的历史文化底蕴。胡同里有许多名人故居,我们走进“史家胡同博物馆”,发现与东四博物馆在布局和规格上没有太大差别,不同的是,史家博物馆设了几个展厅。正厅是史家历史,展出有早年北京地图,不同阶段史家胡同地域图,书籍,名人挂画和简介。一幅北大教授徐志摩的挂画,引出我们诸多的探讨话题。西展厅内,摆放着五六十年代、六七十年代的老物件,如手电筒,录音机、电壶、搪瓷茶缸、粮油证、木质家具、绣花枕头等,重现了老北京的胡同生活场景。 走出博物馆,看着胡同里那些古老的四合院,每一扇门背后,都藏着一些不为人知的故事,一些平凡而温暖的画面浮上心头,让我对这座城市有了更深的眷恋。 从红墙根下到胡同深处,我们走过的每一步,都像是在历史与现实之间穿梭。这座古老而充满活力的城市,有着独特的魅力,它将永远留在我的记忆深处,也一定还有很多惊喜等着人们去发现。

声明:文章仅代表作者本人观点,不代表本网立场,版权归属原作者,未经许可,任何第三方不得转载,侵权必究。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-10-2 11:35:30

发表于 2025-10-2 11:35:30

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜 发表于 2025-10-2 14:45:55

发表于 2025-10-2 14:45:55

楼主

楼主

发表于 2025-10-2 15:34:32

发表于 2025-10-2 15:34:32